左から 柏倉康夫氏、奥村綱雄氏、水戸部七絵氏、Nerhol・飯田竜太氏、Nerhol・田中義久氏。

|

(柏倉)私がここにいる資格は二つありまして、ひとつは美術が大好きなこと。もうひとつは生前の浜口さんと親しくさせていただいて、作品もいくつかコレクションしたことです。今日はここにおいでの三組四人の皆様が、一体どういう目的で、どういう意図で、どういうテクニックで作品をおつくりになったのかを中心に、うかがっていきたいと思います。

まず奥村さん、展示されている作品はブックカバーに見えるのですが、あれは?

(奥村)ブックカバーというタイトルを付けたのは、まずひとつは面積を決めないと終わらないということです。それと職場の守衛室で作業をしていると、皆が聞くんですよ。「これ何なの」と。その時に美術活動ですとは答えにくいんです。というかそれは聞いていないんですよ。最終的に何になるのですか? というときにブックカバーとかランチョンマットとか、仕上がりを言わなければいけない。それでブックカバーになった、と。

――なるほど。あの作品に20年くらいの作家活動があったと聞きますが、その20年でどのくらいの作品をおつくりになったのですか?

(奥村)ブックカバーは全部で15点あります。……だいたい一年に一点。それも休憩時間にコツコツではなく、一心不乱にやり続けて、一日10時間やってそれで一年に一作品。

――ほう。それくらい時間がかかるのは作品を見るとよく分かります。一見すると布地のように見えるわけですけれども、目を凝らして、あるいは点眼鏡で見ると実に細かい刺繍がされていることが分かるわけで、それだけ時間がかかるのは間違いないという気がします。主にどういう時間で作業なさるのですか?

(奥村)作業自体は職場に限った話ではなくてですね、職場用と自宅と二つ(刺繍)枠を用意していまして。やはり自宅が進むわけですね。館内巡回などしなくて良いですから。進んでくると職場の枠と入れ替えて、二つ同時進行で、進行状態を均しながらやってゆくわけです。職場に関して言えば、人が帰って人目がなくなってからという感じです。

|

奥村綱雄『夜警の刺繍 制作風景』 2001年 タイプCプリント

|

――地下のガラスケースを見ると、刺繍と共に写真が展示されていますよね。この写真、自動車の向こうで、警備をしている奥村さんが刺繍をしている写真なのですが、どなたかが撮ったものですか?

(奥村) 違います(笑)。これは私が、この『夜警の刺繍』というタイトルを考えたときから刺繍を始めたという経緯があるので、この写真を撮りたくて、もうこれがDMになるであろうというのがまずスタート地点であったと。そこから新宿オカダヤに行って、刺繍枠と布と針を買ってきたぐらいの順番なんですね。

――そうするとまず、『夜警の刺繍』の制作風景とここにも書いてありますが、そのタイトルがまずあって。

(奥村)そうですね。

――そしてそれを表現するための写真があって。

(奥村)はい。

――なおかつ制作物としての緻密な刺繍がある。

(奥村)はい。

――それから下のケースの中には道具もありますね。

(奥村)道具もあります。はい。

――それらすべてをひっくるめて、奥村さんの作品と考えれば良いのですね。

(奥村)はい、そうです。ここは浜口陽三さんの美術館なんで、浜口さんの使っていらっしゃった道具とか、後ろにプレス機とかありますけど、ちょうどそういうのがある場所で、下でこう奥村綱雄コレクションみたいな(笑)、制作の資料展示風の作品というのをやってみたかった、というのが今回の展示です。

――なるほど。今回の展示がそういうコンセプトであって、環境が違えば……

(奥村)周りが違えば、刺繍のみの展示も何回かあります。

|

|

(柏倉)ネルホルさん。ネルホルさんという作者名なんですが、これはそもそもどういうことなんですか?

(飯田)ネルホルの飯田と申します。ネルホルは、ネルは「アイデアを練る」の「練る」で、ホルは「素材を彫る」という意味で、ちょっとふざけた感じで付けました。ですが二人の役割が名前のようにははっきりと分かれていない作品を作っています。

――田中さんは?

(田中)そうですね。もともと一緒にやる予定ではなかったんですよ。ある時友達つながりで出会って、それぞれの考え方を話していくうちに、お互い共通の認識や共感できることを一緒に掛け合わせたらどういうことになるだろうと、制作したことがありまして。僕らはそれで終わっていたつもりでしたが、時間が経ってから、あるギャラリストの方に見せて展示する話になり、展示するなら名前を作ってくれ、と言われて、その場でほとんどギャグみたいなテンションで言ってしまったのが実際のところなんですけど。

|

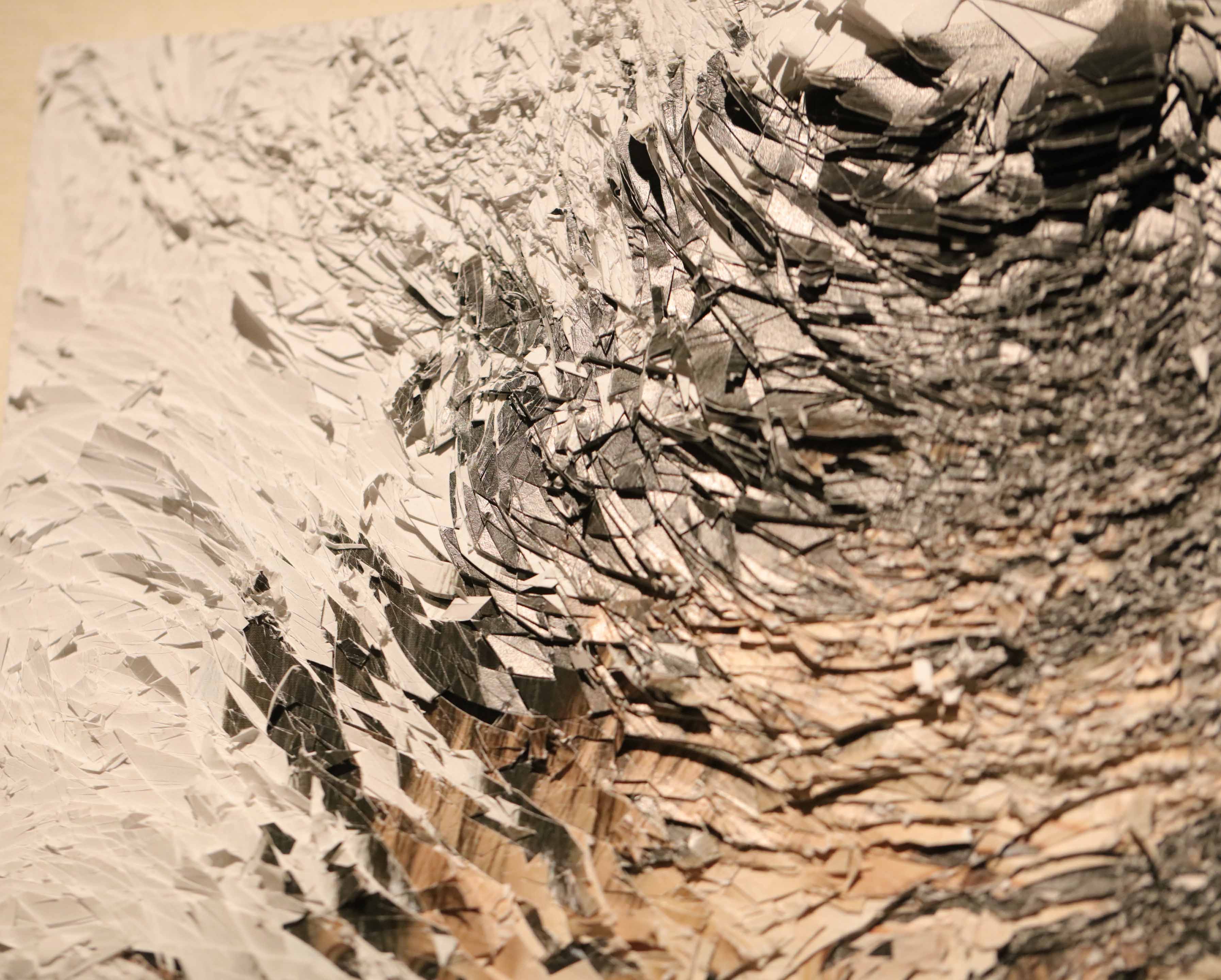

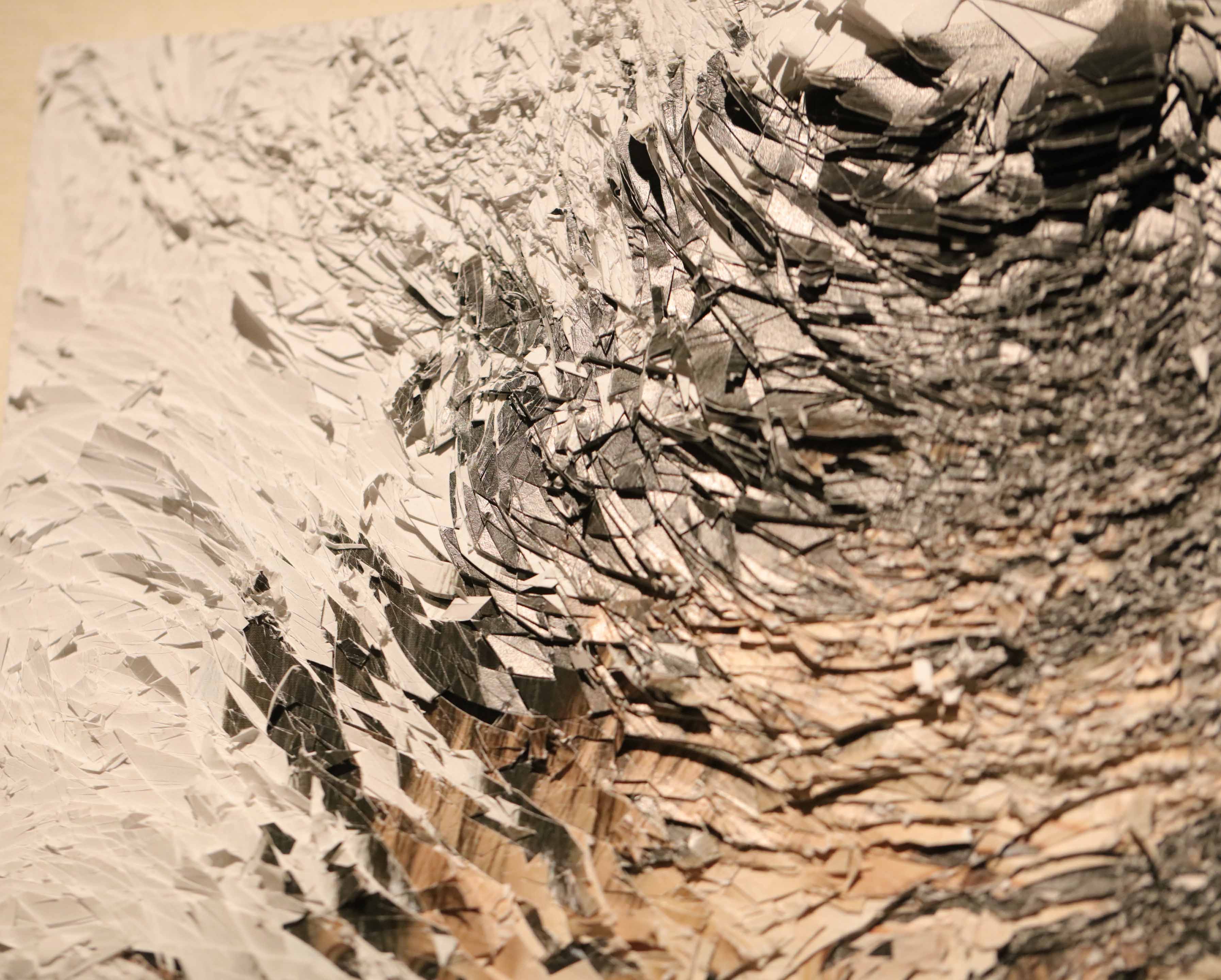

Nerhol『multiple ― roadside tree』 2016年 インクジェット紙

|

――なるほど。いま(スクリーンに)映っているのが、下で展示されている『multiple ― roadside tree』。

(田中)はい、街路樹です。

――(直訳すると)路傍の木というのかな。この制作がどのようになされたかおうかがいしたいのですけれど。この作品などは、田中さん、どういう形で作るんですか。

(田中)まず街路樹を伐採している業者さんのところに二人で行ったんですね。伐採して丸太にして販売している状態ですから、枝はもう切られた状態で、1メーター前後の長さのものを何本か買ったんです。それを今度は5ミリ単位にスライスしていくんですね。スライスしてはその断面を上から撮影し、スライスしては撮影し、ということを約120回繰り返し。

――だいぶ違いますか? その1枚1枚の写真は?

(田中)木によっても違うんです。今回は楠でやったんですけれども、だいぶ違いました。というのも、普通きれいな輪っかのような年輪をイメージされると思うんですけれども、一本の木は、中心に軸になる芯があり、枝の大きさによって流れ目はどんどん変わってゆきますし、色味は、その年の降水量と日照によって変化し、それが何十年にもわたって蓄積されてゆくので、皆さんが思っているほど綺麗なもの(整っているもの)ではないんです。

――逆に言うと、それが狙い目なんですかね?

(田中)それも一つあるんですけれども、「街路樹」は、言葉としては一個単位ですよね、けれども木の種類も違えば、たとえ同じ木でも、50メートル先に生えている樹と、手前に生えている樹では個体差がすごくあるわけですよね。でもなぜか僕らはこれを街路樹という言葉で括ってしまうことによって、すべてが同じように思えてしまう。そこについて見つめなおしたら、どういうことが生まれるだろうか、ということが、ひとつきっかけだったんですよね。

――そうですか。飯田さんね、下の作品、いまスライドで出ている作品なんかも、じっと見ていると実に計算された彫り方をされているという印象を私は持ったのです。一見無造作に年輪を活かすような形で彫られているけれども、実は、120枚のひとつひとつを実に計算して切って、作っていることがよく分かりました。

(飯田)はい。

――その計算するところ、どこをどういう風に切るか。これはどういうことなんですか。

(飯田)この作品を作る前に、高さが2m40cm、横が3mくらいの大型の『roadside tree』という作品を作りました。素材は同じ写真を大きく引き伸ばしているのですが、その際に、どの部分を切ると、個体差が視覚的に表われるか、かなり二人で検証し、ドローイングなどのシュミレーションを何度も重ねた上で4点作りました。その過程ではじめて木の中に見えてきた形を踏まえて、新たに紡ぎだしたのが今回展示している作品です。ただ即興的に切っているのではなくて、試行錯誤を繰り返して、いろいろなバリエーションの作品になりました。

――つまり、この作品の素材は紙なんですよね?

(飯田)そうです。

――木を彫るのと全然違う。意味合いも違うし、技術も違いますよね。

(飯田)そうですね。このモデルになっている木は、高さ60㎝、幅が1m10㎝くらいの大きい切り株です。木をそのまま彫ってしまうと、木の厚みに対しても像を作ることになる。つまり斜めの部分まで目に入ってしまうのですが、僕らは切り株の横の断面だけをつなげて像を作り出しています。これは今までやっている人がいませんし、普通なら見ることのできない木の内側を(この手法を使って)見せることが出来る、という点に正当性があるんじゃないかと思っています。

|

|

(柏倉)お待たせしました。水戸部七絵さんです。水戸部さんの作品の特徴は、下の作品を見る前に、YouTubeの動画があるので、まずこれを見ていただこうと思います(笑)。

(クレーンで大きな作品を覚束なげに吊りあげようとしている様子)

これは愛知県美術館に水戸部さんの作品を搬入するところの

(水戸部)これはアトリエから運び出す時に、

――ああ、運び出すとき……

(水戸部)大変だったんです。4トンクレーン車で、支持体が鉄で、そこに油絵具が乗っている状態なので(笑)それで数百キロあるんですけど。

――ある意味では、水戸部さんの作品の特徴を一番よく表しているものかもしれませんね。それから私の体験を言うと、ミュゼの階段を下に降りてゆくとですね、ぐるぐると回った先に、人形らしきものが地上に横たわっていますよね。展覧会だからしょうがないのですが、アクリルの箱に入っていなかったらもっと衝撃が強いかもしれません。らせん階段を下りてあれを見たとき、あれっと思う、それくらい衝撃的な作品だと思いました。うかがったところによると、学生時代には、ミッキーマウスとかマイケルジャクソンとか、そういう人の顔をお描きになっていたとか。

(水戸部)そうですね。最初の頃はモデルがおりまして、マイケルジャクソンとか有名な女優さんを描いていましたね。

――(次のスライド)これなどをもとに、制作の時の様子を少しお話いただけますか?

(水戸部)説明するまでもなく、普通に筆とペインティングナイフで油絵をたくさん使って、支持体というかキャンバスというか、に向かって描いているものになるんですけれども。

――学生時代にお描きになっていたものから、こういう風に変化してゆく何かきっかけというのはあったんですか?

(水戸部)2014年頃にアメリカの方に滞在しておりまして、それまで自分自身を描くこととか人物を描くこととか、結構抵抗があったんですけれども、そのアメリカで体験したことがきっかけだったんです。砂漠に行ったり、裸で暮らす人たちのいる山に行ったり、こういうことで開放的になりまして、誰かに似せようとか、目鼻立ちを美しく描こうとする概念がちょっとなくなっていって、どんどん抽象化された絵を描くようになったと思います。

――その結果が、この中年太りのような(笑)絵になっているわけですが、あれですか、やはり人体とか顔とか終始気になるものなんですか?

(水戸部)実はアトリエでは、風景画とか静物画とかいろいろ描いてはいるんですけれども、どうしても人の顔を描くのが苦手で。そうすると苦手だとどんどん描いてしまって、集中するんですね。

――ええ。

(水戸部)で明らかに静物画や風景画のように、上手に描く絵ではなくなっていくところが、発表し甲斐があるなと思いまして。

――他にもいくつか展示作品がありますが、これなんかは……

|

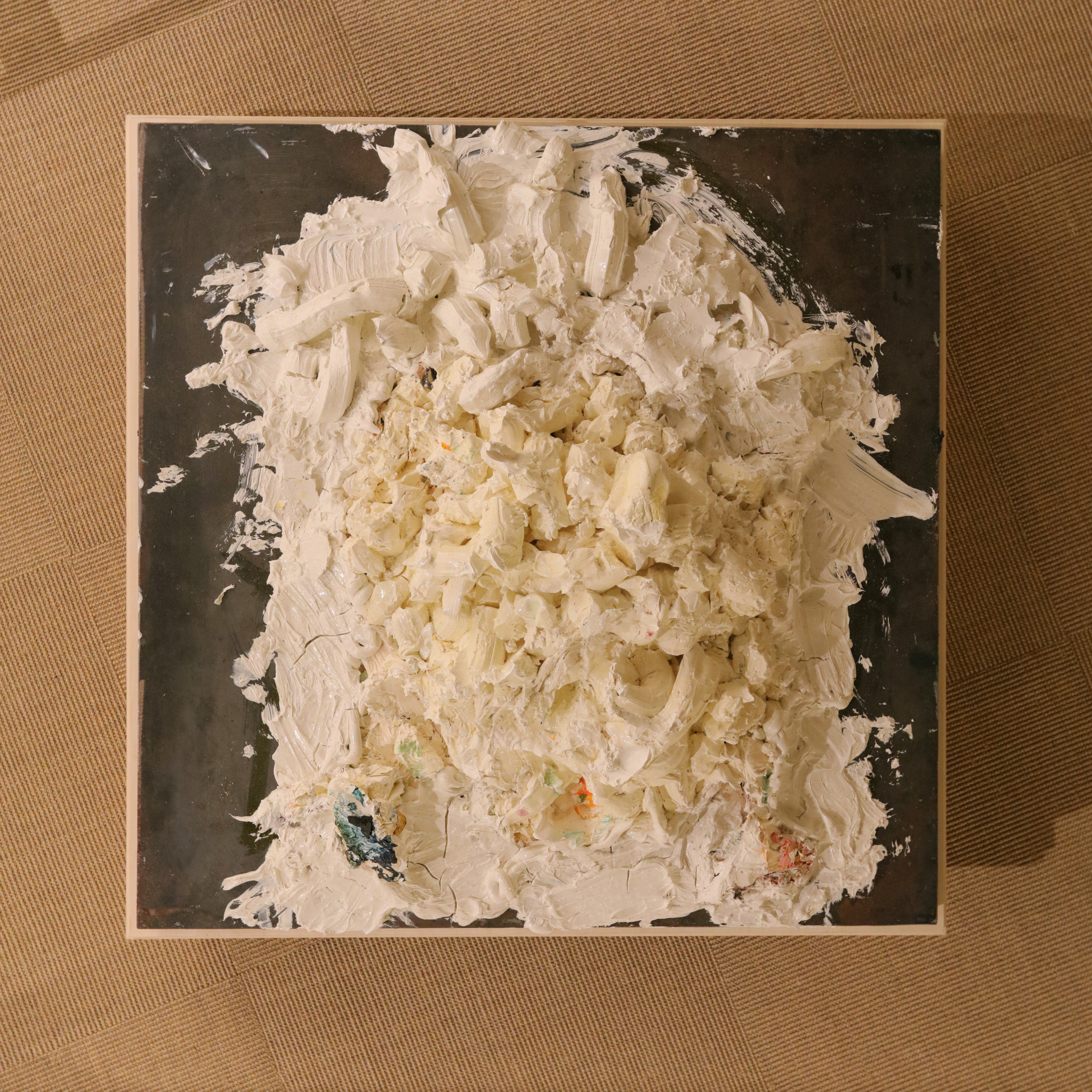

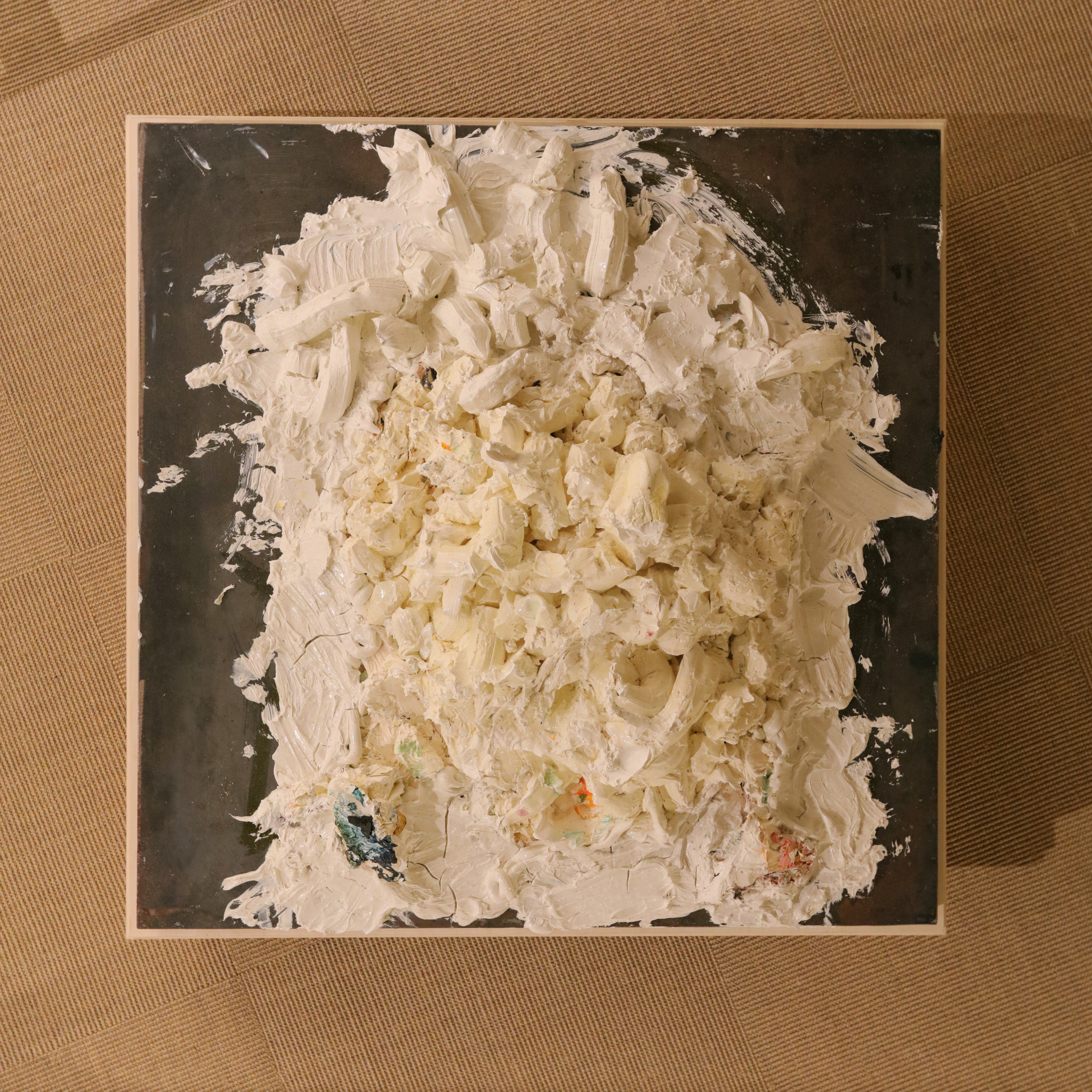

水戸部七絵『Depth』 2017年 油彩、鉄製パネル(上空から撮影)

|

(水戸部)これ(スクリーンの画像)上下が違いますね。

――あっはっは。

(水戸部)天地が。

――それがある意味で、水戸部さんの作品の特徴かもしれませんね。今日の朝の日曜美術館のインタビューでおっしゃっていましたけれども、少し変色するんですってね。

(水戸部)そうですね。描いた直後の絵具の色と、やはり一年二年経って変色したり縮んだり、まあなんというかサイズ感も変わっていくんですね。ひびが割れたりとか。

――はあ。

(水戸部)そういう、こうだと思った終わり方じゃない変化は常にしていて。はい。

――そうすると水戸部さんが、じゃあこれで終わりというところはですね、この(画面の)作品では、ここで仕上がりと考える、その点というのはどういうんですか。

(水戸部)たとえ想定して作ったとしても、どんどん変化していってしまうので。結局今のところ下描きもしないですし、こういう風に完成させようと思ってもならないものですから、もうその時の感覚でフィニッシュさせてしまいます。

――例えば一番大きいのは、YouTubeで先ほどみた作品ということですね。

(水戸部)(笑)はい。あの動画を見て、ああやっぱり水戸部さんの作品の展示やめようと思われたら困るんですけれど、(笑)

――ミュゼの学芸員の方に聞いたら、ここでも展示しようと思ったら、とてもじゃない入らなかったっと。(笑)

(水戸部)そうですね。今回も本当に非常階段から、下の作品もそれこそ90キロぐらいあるんですけれども、この彫刻家の屈強な男性たちで運んでいただいて、何とか。ありがとうございます(笑)。

――美術作品は美しいといった、単純なものではなく、やはり、見てどのくらいの衝撃を受けるかが非常に大事だと、私は思っているんですが、その意味では、先ほども申し上げましたけれど、一番最初にここに来て、階段を下りておおーっと思いました。

(水戸部)ありがとうございます。でも自分ではあんまり分からないんですけれど(笑)。油絵は、すごい美しくて強い素材ですし、基本的に残るというか、100年200年、どうしても残していきたいものなので。それじゃないのかな。油絵の強さ。

――油絵の強さというのは、要するに絵具の強さ?

(水戸部)そうですね。色彩とか質感。やはり輝くような質感がすごく魅力なので。

――水彩などはお描きになるんですか?

(水戸部)水彩はすごく上手に描けます。ふふ(笑)。さらさらさらって。

――そうですか。

(水戸部)はい!(笑)

――分かりました。それじゃまた後半でお話をうかがうことにいたします。

|

Nerhol『Interview』(部分) 2017年 インクジェット紙

|

(柏倉)次にですね、先ほども少し申し上げましたが、テクニックというのがすごい大事なんだと思うんですよね。これは田中さんと飯田さんに、まずおうかがいしたいのですけど、さきほどは保留した『interview』という作品がありますね。さらにもう一つ、お二人の作品として肖像画のシリーズがありますね。それは例えばこういうもの(スライド)です。これなど(赤い服の女性)は、どういう風におつくりになったんですか?

(飯田)これはさっきの『roadside tree』の作り方とほとんど同じなのですが、木の場合は木を輪切りにすることで、木の持っている時間軸を素材に封入しました。「肖像画」の場合はその人がもっている時間軸を取り入れるために、最初モデルさんに「座ってください。じっとしていて下さい」と指示を出して、強いフラッシュを当てながら、なるべくフラットに一枚ずつ写真を撮っていきます。そうすると一枚目から200枚目くらいでちょうど三分になります。

――三分と一応決めているんですね。

(飯田)はい。人が座るとき、必ず自分の癖で座り位置を決めます。左右均等に座る人より、必ず坐骨のどちらかで掛けます。そうすると静止したつもりでも、前後左右に流れていったりする動きがカメラに封入されてゆきます。それを紙に印刷して200枚重ねた状態でカットを施してゆくと、少しずつその人の三分間の揺れが現れます。これがこの人の本来持っている人体像というか、ポートレートの本来のあり方ではないか、と考えました。

――つまりその三分間という時間で、どのくらいその人が動いたか、そこにその人のある意味での本質が投影されるのではないか、そういうことですね。

(飯田)はい。写真は、一瞬を切り取ることが出来る特性があります。例えば皆さんも運転免許をお持ちだと思いますが、ああいう緊張した状況で、ぱっと撮られる肖像写真の中にも、その時の気分やなにかが捉えられていると思いますが、(肖像とは)それだけではないと思っています。さらに写真のデジタル技術が革新的に飛躍したことによって、例えばシャンプーの広告に出てくる芸能人さんは、綺麗な髪をし、目がきらきら輝いていますが、それは何某か加工が施された状態です。そうなってくるとある人の本当の姿は写真だけでは表されない。余計な何かが含まれてしまっている、ということも考えられます。ならば自分たちは、何も施さない写真によって、三分という時間を物質に置き変えて、人の本質を明らかに出来る素材を作りだすことが重要だと思いました。

|

『玉蟲先生像』 安井曾太郎

東北大学史料館提供

|

――ここに作品を一つ出します。これは安井曽太郎の有名な肖像画で、『玉蟲先生像』というのですが、玉蟲先生は仙台の旧制第二高等学校の校長先生をされていた方なんです。この人が校長先生をおやめになるので、現在の東北大学、旧制二高がお金を出して、安井に描いてもらって出来上がった絵です。そうしたらば、描かれた玉蟲先生、お金を出した旧制二高の関係者たちも、苦虫を嚙み潰したような顔をしたんです。これはひどいと。だけど、しばらく経ってみると、やはりこんなに玉蟲先生の本質を表現しているものはない。名作だ。と言われるようになったわけです。この絵を成立させているのは、安井曽太郎の人間を見抜く目と、それからテクニック、技術だと思うのです。仮にそうだとすると、ネルホルさんがおつくりになった『interview』という作品は――これは時間がないので私の方からかいつまんで言ってしまうと、8分間インタビューをなさったのかな。その動画を時間で切って焼き付けて、それを彫った作品ですが、これと玉蟲先生の像の場合の安井の人を見抜く目とか技術に当たるものは、お二人の作品の場合はどう考えたらよいのでしょうか?

(飯田)僕は彫刻をやっているので、彫刻的な視点からこの作品を少し考えてみましたが、彫刻を作る時には、必ずやりとりが発生してくると僕は考えています。人体像を作るときは、まったくモデルと同じ像を作っても、自分の表現にはならない。自分の見方、モデルの何を抽出するか、取捨選択が必ず行われ、そこに表現が出てくると思います。安井曽太郎先生の像については、たしか9日間のデッサンの制作中、玉蟲先生は朝から晩まで座って動かなかったとそうですけど、安井曽太郎にとっては、その動かない玉蟲先生の状況や空気や、なぜこのように座っているのか、ということを見る9日間だったと思います。安井曽太郎の言葉に「ありのままを描きたい」。本当のリアリズムを問うていたと思いますが、

――はい。

(飯田)最終的な完成作品から、安井の表現に対する挑戦や、ありのままに描く表現に対する問いが現れています。さきほど水戸部さんとも話しましたが、僕らにとってこういう絵は、表現としてすごく自然な顔だという感覚があるんですね。『interview』における僕らの彫る行為は、さらにこの部分を深めていて、(目や口が)見えなくなるように彫ったのではなくて、見えない本質を見える状態に置き換えている、(ありのままの姿につながる)何かを紡ぎだそうとしている、と感じていただけると思います。

|

笑いの渦巻く会場風景

|

――なるほど。「やりとり」という言葉が出てきましたけれども、水戸部さん、

(水戸部)はい、

――水戸部さんは、制作中、作品を見るであろう人のことは考えないんですか?

(水戸部)まったく意識してないです(笑)。1枚の作品だけにとにかく集中して、あとのことは一切考えないということだと思います。

――あの小山のような作品も(笑)

(水戸部)構成力がないので、あんな風になるとまったく考えなかったんです。

――それからこの作品なんかは、下に完全に隠れてしまっている色もありますよね。その隠れてしまっている絵具の存在意義はどこにあるんですか?

(水戸部)ええと、描いている私からは、どこで終わるか分からないので、そのやりとりの結果こうなったというので。表面を見れば、最終的にこうなったんだなというのが分かるんですけれど、自分にとってはそのやりとりがあったので、最終的にはこういう風になっているんだと思うので。

――ただやはり絵具のチューブを選ぶ時、黄色の絵具のチューブを選ぶのか、赤を選ぶのか、白を選ぶのか、というのはあるわけでしょ。

(水戸部)ほとんど適当に絵具のチューブをとったりとか。あまり記憶がないくらい集中していて。そんなに、どうしようああしようという自分の頭の中の心理もない状態で描いているんです。

――それは逆に言うと、結果が生まれてきて、あ、こういうことなんだ、と作者自身も思う……。

(水戸部)そうですね。ささささと描いてそのまま放置して、「あ、出来ていたんだ。」と後から思うことが多いです。

――それは分かりますね。田中さん、水戸部さんの作品御覧になって、どんな感想をお持ちですか? グラフィックデザインとは、全然違うんですか?

(田中)そうですね。実物を見た時に感情を揺さぶられる部分がありましたね。何故なのか言葉に出来ないから意味があるな、というところがあって。絵画としてとらえるのか、これだけの深さがあるから彫刻として考えるのか、自分の頭の中では考えもあるんですけれど、これがこのままの形で存在していることはすごく意味があると思いましたね。

――私もそう思いましたね。これは要するに、あるっていうことが、平凡な言い方になるけど、インパクト、刺激的なんですよね。それが基本的には、美術作品と呼ばれるものの、一番の基にあるのではないかという気がしますけどね。

(田中)そうですね。

|

奥村綱雄『夜警の刺繍 ブックカバー』 (下段2001年、上段右から2016年、2016年、2016年、2012年) 綿布に糸

|

――そういう意味では、奥村さんの刺繍ですけどね、

(奥村)はい、

――奥村さんの場合は、そもそも刺繍という手段、テクニック、素材にたどりついたのには、どういう経緯があるんですか。

(奥村)細かい作業はもともと好きではあったんですけれども、わざわざ刺繍を始めたというのは、働きながら出来るものがないだろうか、時間の有効利用というところからスタートしたんです。

――それこそ制作の時間をかせぐために、夜警の仕事をしたということもあるんでしょう?

(奥村)そうですね。一人で人目のないところなら。ここがアトリエだと言い切ってしまえば良いわけですから。

――いまスクリーンに出ている作品は、奥村作品の中でも表面的に私どもがパッと見て、色彩が非常に豊かだと分かる作品ですけれども、他の作品とは狙いが違うんですか?

(奥村)色の派手な方は、さきほど映っていた作品をちょうどぐるっと裏返すと出てくる訳で。それは何故裏にしたのかというと、ちょうど2009年の展示の時に会場に持っていってから思い付いたというか。裏返してはじめて、「こんな図柄作ったんだ」と、自分でも見たことのないようなものが出てきた印象でした。ただ今展示しているのは、裏の二作目なんです。これ実は、表の点々を打ちながら、「これは裏になるんじゃないかな……」と思いながら

――はっはっは。

(奥村)点を打っているんで、作為というまではいかないんですけれど、微妙に、こうはいっているんですね。

――やっぱり、何となく作為があるわけですか。ははは。

(奥村)そうなんです。忖度なんです(会場笑)。ただ先ほどから皆さん、例えば水戸部さんも集中して、出来上がったものがこれだっという。何となくこう、会場にいらっしゃる方の中に作家の方もいらっしゃるでしょうけれど、制作している長い期間の中で、これ俺が作ったのかと、ぎょっとするような時があると思うんですよ。ダミアンハーストっていうイギリスの作家が、ホルマリン漬けのサメの作品を作った時に、発注して上がってきたものを見て、もう愕然としてしまって、大変なものを作ってしまったと(笑)。自分でも氷ついてしまったというぐらいの瞬間があると思うんですけれど、やはり作家にとって、そいういう、手段と制作過程が、目的を追い越してしまっているというのがあって、今回そういう作家の方が集まったんじゃないかな、と私は思ってます。

――私は物を書く仕事しかしないのですけれども、たまにそういうことがありますね。言葉が言葉を呼び込む、まれな経験ですけれども、おっしゃっているようなことも大いににあるだろうと予想はしますね。

(柏倉)意地悪な質問をしますが、これは有名なパリのクリュニー美術館にあるタペストリー、壁掛けで、15世紀にベルギーで織られたものです。けしてあの奥村さんのような刺繍ではなくて、糸を織って作ったものですけれども、これはアンドレ・マルロー、昔文化大臣をやった作家が、フランスには三つ宝がある。一つは秋の日に凱旋門のアーチの下に夕陽がちょうど沈む日があるんですね、その沈みゆく夕日が一番。二番目がこのクリュニーの『貴婦人と一角獣』。これは6枚あるのですが。三番目の宝物は忘れました。三番目は奥村さんの刺繍じゃないかと思うんですけど(笑)。奥村さん、こういうね、図柄があるようなものをお作りになろうというお考えはないんですか?

(奥村)一番最初にまず、よし『夜警の刺繍』という展覧会をやってやろうと決めて、オカダヤさんで枠と糸と布を買ってきて、さて何を縫おうかと、いろいろテスト期間が二週間くらいありまして。

――ええ。

(奥村)一応、文字を縫ってみたり、顔をちょこっとやってみたり、絵日記風にしてみたり、いろいろ考えたんですけれども、とてもじゃないけど続かないなっていうか。もっと一心不乱になれるようなことがしたかったというのがこの『夜警の刺繍』の狙いでした。

(柏倉)皆さん、ありがとうございました。これからも、衝撃的で、魅力にあふれた作品を私たちに見せてください。

|